【LABCONCO】冷凍乾燥在高性能多孔 SiO₂ 隔熱材料中的關鍵

為什麼高性能多孔 SiO₂ 隔熱材料需要冷凍乾燥?因冷凍乾燥透過凍結與昇華移除溶劑,可避免液氣相界面與毛細力,完整保留三維孔結構,進而維持低熱導率與材料結構穩定性。

為什麼高性能多孔 SiO₂ 隔熱材料需要冷凍乾燥?因冷凍乾燥透過凍結與昇華移除溶劑,可避免液氣相界面與毛細力,完整保留三維孔結構,進而維持低熱導率與材料結構穩定性。

美國藥典第 <86> 章允許使用非動物來源的試劑進行細菌內毒素檢測,包括使用重組級聯試劑 (rCR,Recombinant Cascade Reagent) 和重組 C 因子試劑 (rFC,Recombinant Factor C)。

CentriVap Pro 是外泌體 (Exosome) 與細胞外囊泡 (EV) 研究中最關鍵的樣品濃縮設備,具備穩定真空乾燥與精準控溫能力。它能確保樣品完整性並提升研究流程的效率與再現性,是 EV/Exosome 前處理不可或缺的核心工具。

2025 年 5 月,美國藥典 (USP) 正式推出第 <86> 章內容:使用重組試劑進行細菌內毒素檢測 (Bacterial Endotoxins Test Using Recombinant Reagents),該標準允許使用無動物源性試劑進行內毒素檢測。

細菌內毒素檢測 (BET,Bacterial Endotoxin Testing) 是最關鍵的安全措施之一,能夠檢測出可能導致患者嚴重反應的潛在危險污染物。這些內毒素是細菌細胞壁的組成部分,如果受污染的醫療產品進入血液,會引發發燒甚至危及生命。

ANSI/AAMI ST72:2019 細菌內毒素規則標準為細菌內毒素檢測(BET,Bacterial Endotoxins Test)提供了指導,並規定了使用鱟試劑細菌內毒素檢測法來檢測醫療器械、部件、原材料上的細菌內毒素含量的通用標準。

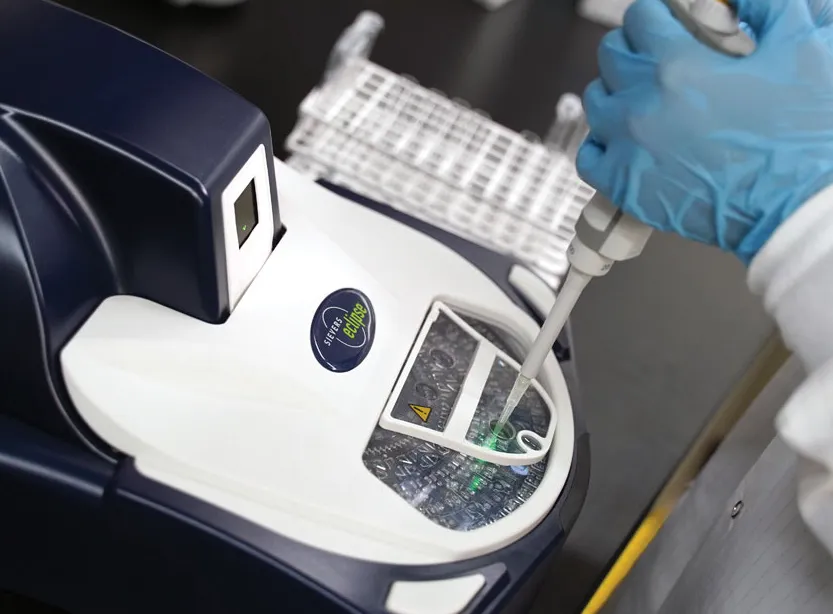

微流控自動化是目前市場上最簡單的自動化形式。它在一個極易設置、使用和維護的平台上簡化了內毒素檢測。微流控自動化帶來了高通量、快速的檢測設定、極少的手動時間和簡單的培訓。

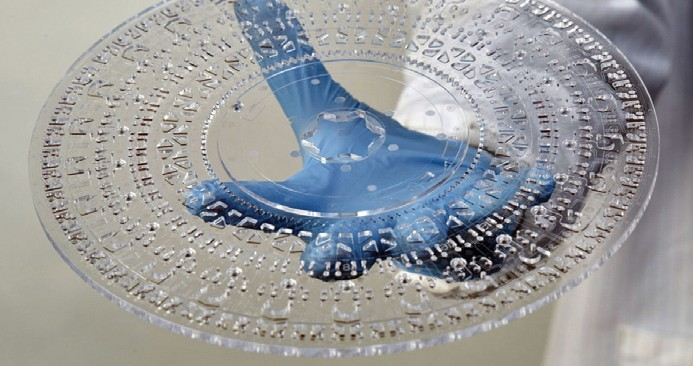

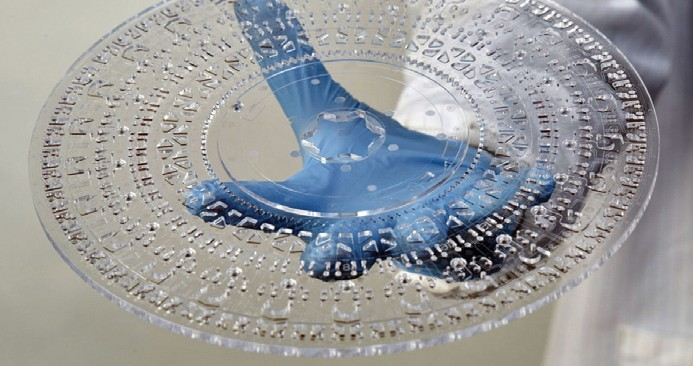

細菌內毒素檢測(BET,Bacterial Endotoxins Testing)的創新技術問世後,證明平台間檢測的等效性就變得至關重要。「Sievers® Eclipse 比例確認測試」旨在確認使用 96 孔板時的樣品與鱟試劑的 1:1 比例始終對使用 Eclipse 微孔板也同樣有效。

全球藥典協調統一對細菌內毒素檢測有規範性專論,概述了 3 種常用的方法 (即凝膠法、動態濁度法、動態顯色法)。顯色法分為終點法和動態法這兩種形式。

眾所周知,手動細菌內毒素檢測耗時費力,容易出錯,而且重測成本高昂。這些挑戰表明,需要改變細菌內毒素檢測流程並採用自動化。此外,還有機會大幅減少鱟試劑的使用和對自然資源的依賴。