煤中 H₂-CO₂ 混合物分離的岩心尺度實驗與數值研究:三組分系統研究

Core-scale experimental and numerical study of H₂−CO₂ mixture separationin coal: A three-component system investigation

摘要

對清潔能源解決方案日益增長的需求增強了對高效氫氣和分離技術的興趣。這項研究探討了使用煤炭作為潛在的大規模低排放制氫過濾系統,重點是蒸汽甲烷重整 (SMR) 產生的氣體,特別是氫氣和二氧化碳的混合物。我們進行了實驗室實驗和岩心模擬,以研究在甲烷存在的情況下,煤對氫氣和二氧化碳的競爭吸附行為。實驗選擇了 Bowen 盆地的一個特性良好的煤樣。我們首先在高達 10 MP a的壓力下比較了純氫氣吸附與純甲烷和純二氧化碳吸附。在此之後,在 5 MPa 孔隙壓力下進行岩心驅替試驗,其中對甲烷完全飽和的煤樣用氫氣和二氧化碳的混合物驅替,模擬 SMR 產物比。吸附結果的比較表明,與甲烷和二氧化碳相比,煤對氫氣的親和力較低。在岩心驅替測試中,這一點得到了驗證,氫氣顯示出快速突破,發生在不到半天的時間內,而二氧化碳的突破被延遲到四天後。這表明在測試條件下,氫氣幾乎表現為非吸附性氣體。重要的是,甲烷不會阻礙其他氣體的分離,因為所有吸附的甲烷都被解吸並被注入的氣體取代。使用 SIMED 開發的模擬模型使用 CMA-ES 演算法進行了歷史匹配,成功預測了氣體突破時間和速率,甲烷速率只有微小的偏差。這顯示常用的建模方法,如擴展的 Langmuir 方程式和雙重孔隙模型,能夠描述煤與這種新的氫氣、二氧化碳和甲烷混合物的相互作用。這些發現表明,煤層可能有雙重用途:儲存二氧化碳和淨化氫氣。煤的選擇性吸附特性,特別是它對二氧化碳比對氫氣的高親和力,可以在製氫過程中用於碳捕獲、利用和儲存 (CCUS)。

引言

氫氣 (H₂) 作為一種燃料和能源載體,將在實現 2050 年淨零排放目標和巴黎協議中設定的氣候變遷目標方面發揮重要作用。根據國際能源總署的 2023 年全球氫審查,超過 60% 的 H₂ 產量來自天然氣,低排放的 H₂ 主要來自化石燃料以及碳捕獲、利用和儲存 (CCUS)。從天然氣生產 H₂ 最常見的方法之一是蒸汽甲烷重整 (SMR)。在這個過程中,甲烷 (CH₄) 在高溫下在催化劑的存在下與蒸氣反應。 SMR 進程的總體反應可以總結為:

CH₄ + 2H₂O →CO₂ + 4H₂

對於每摩爾處理的 CH₄,產生 1 摩爾二氧化碳 (CO₂) 和 4 摩爾 H₂,這意味著 CO₂ 構成所得氣體混合物摩爾量的約 20% (或質量的約 85%)。實際比例取決於流程的效率。為了利用 SMR 等技術實現低排放的 H₂ 生產,分離和儲存二氧化碳至關重要。基於先前介紹的概念,本研究調查了利用地下煤層從 CO₂ 和 H₂ 混合物中同時分離和儲存 CO₂ 的潛力。我們對煤芯樣本和煤芯尺度模型進行了實驗,以證明這個概念在實驗室尺度上的技術可行性。

煤層通常被歸類為自然斷裂的岩石,其特徵是割理網絡充當主要通道,沿著煤基質流動,煤基質充當主要儲氣場所。煤基質中的主要儲存機制是吸附,其中氣體分子透過物理力附著在煤微孔的內表面上。當煤炭乾燥或脫水時,基質吸附的氣體量與割理內的遊離氣體平衡。這種平衡由吸附等溫線來描述,如 Langmuir 模型,該模型將自由氣體壓力與吸附的氣體量聯繫起來。在化學勢梯度下,平衡被打破,氣體在基質和割理網絡之間擴散。煤的吸附能力定義為在特定壓力和溫度條件下,基質在平衡狀態下可容納的最大氣體量,主要由煤的孔隙結構、等級和氣體種類決定。有關煤層天然氣資源的更多信息,請參考 Seidle [2] 和 Moore [3]。

煤對單一氣體 (例如:CH₄ 和 CO₂)的吸附親和力的差異產生了選擇性 (也稱為競爭性) 吸附機制。這意味著當煤暴露於氣體混合物中時,氣體在煤的內表面上競爭相同的吸附位置,並且它們各自對煤的親和力部分地決定了每種氣體被吸附的程度。控制混合氣體吸附的兩個主要因素是

(1) – 選擇性 – 具有較高吸附親和力的氣體(例如:CO₂ )傾向於優先於其它氣體 (例如:CH₄) 吸附,這種優先性受多種因素影響,例如:分子間力 (例如:范德華力和靜電)、分子形狀和大小;和

(2) – 遊離氣體分壓 (化學勢) – 混合物中的每種氣體施加其自身的分壓,這影響其吸附的可能性,較高的分壓增加了氣體分子與煤表面相互作用的可用性,提高了吸附的可能性。這些因素以及煤的內在屬性決定了混合氣體系統的整體吸附行為。

煤競爭吸附機制是研究良好的方向,例如:Busch 和 Gensterblum,Zhu 等和 Lin 和 Kovscek。尋求利用競爭吸附的一個應用是提高煤層甲烷 (ECBM) 的生產,其中氮氣 (N₂)、CO₂ 或 CO₂ 和 N₂ 的混合物(煙道氣)注入煤層以提高 CH₄ 的採收率。 ECBM 過程是大量研究的主題,包括模擬模型、實驗室實驗、試點計畫和現場研究。當注入 CO₂ 以提高採收率時,由於其高吸附親和力,一個額外的好處是封存 CO₂。這項研究的重點偏離了 ECBM 提高天然氣採收率的目標。這項研究調查了煤層用於氣體混合物分離的用途,利用煤的選擇性吸附行為同時從混合物中分離和儲存 CO₂。

2021 年的一項研究評估了次煙煤樣本的 H₂ 吸附能力,以確定煤層的地下儲氫潛力。他們發現煤對 H₂ 的親和力很低。劉等後來評估了 H₂ 在各種煤樣中的吸附和擴散特性。他們觀察到,煤的等級越高,吸附能力越強。然而,當將 H₂ 吸附能力與二氧化碳和甲烷等氣體的吸附能力進行比較時,很明顯,煤對 H₂ 的吸附能力明顯較低,尤其是在中低壓力下。與 H₂ 相比,煤與 CO₂ 相互作用方式的顯著差異為利用煤的選擇性吸附特性提供了機會,這可以將分離和儲存過程簡化為單一、高效的操作。

如Aslannezhad等人所述,從 H₂-CO₂ 混合物(透過SMR生產)中進行煤層內分離和儲存 CO₂ 的製程包括將氣體混合物注入煤層,並從下游生產。割理中游離氣體成分的變化導致基質和割理系統之間由化學勢梯度驅動的氣體擴散交換。當混合物通過割理從注入點到生產點流動時,它與煤基質相互作用,允許煤優先吸附的 CO₂ 被分離和儲存,淨化下游的 H₂。這個概念已透過實地模擬得到證明,由於缺乏 H₂ 混合物與二氧化碳和/或甲烷的吸附行為的實驗數據,必須做出若干假設。特別是,吸附時間和 Langmuir 數據等參數是針對混合物假設的,並且使用了常用的模型,包括擴展的Langmuir 模型、Fick 定律和雙重孔隙模型,這些模型需要驗證 H₂ / CO₂ / CH₄ 混合物在煤中的使用。

本研究介紹了一個三組分實驗室岩心驅替實驗,旨在了解在模擬地下條件下,在 CH₄ 存在的情況下,從 CO₂ / H₂ 混合物中選擇性分離 CO₂。透過檢視煤的選擇性吸附行為,本研究提供了對多種氣體之間相互作用的見解,填補了對這種混合物在自然環境中如何表現的理解上的空白。除了實驗工作,本研究還評估了廣泛使用的理論模型的準確性和適用性,包括擴展的 Langmuir 模型、Fick 定律和雙重孔隙模型,以複製實驗條件。這些模型通常用於 ECBM 動力學,但尚未經過煤層中 CO₂ / H₂ 混合物分離的嚴格測試。透過結合歷史匹配,本研究也導出並呈現了與吸附相關的關鍵參數,如混合物吸附時間以及煤膨脹和收縮的影響。這項研究加深了對從 CO₂ / H₂ 混合物中同時分離和儲存 CO₂ 的理解,並對用於預測煤層中這種行為的模型進行了評估。

結果

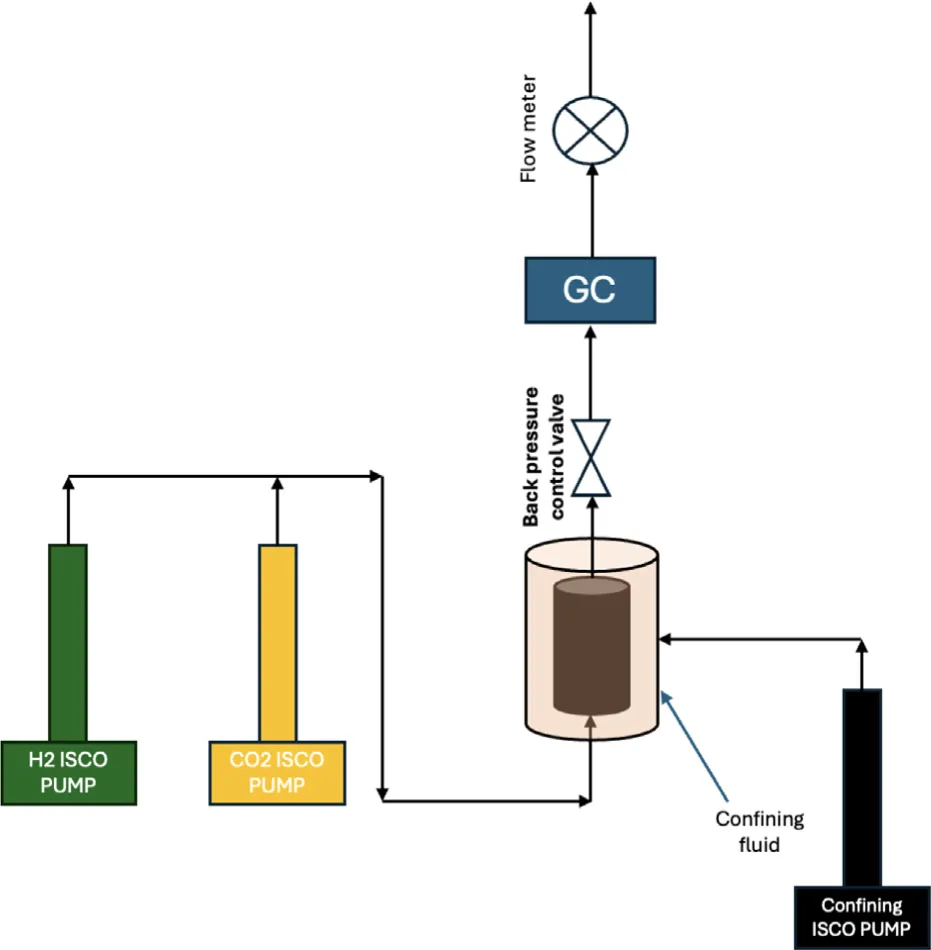

圖 2. 實驗裝置的示意圖

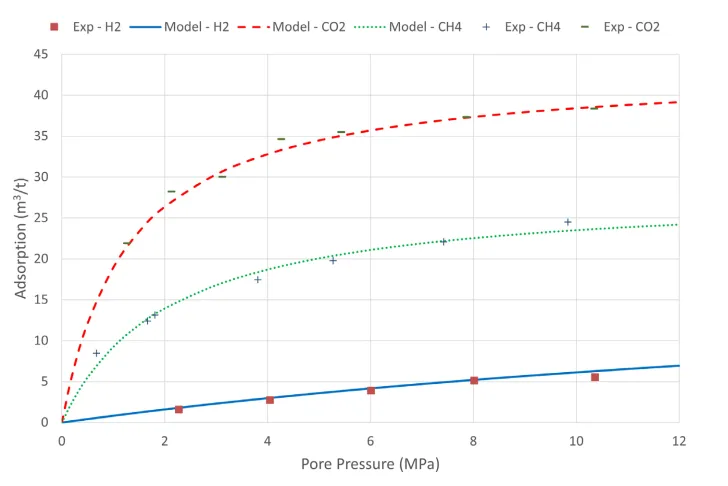

圖 4. 吸附等溫線

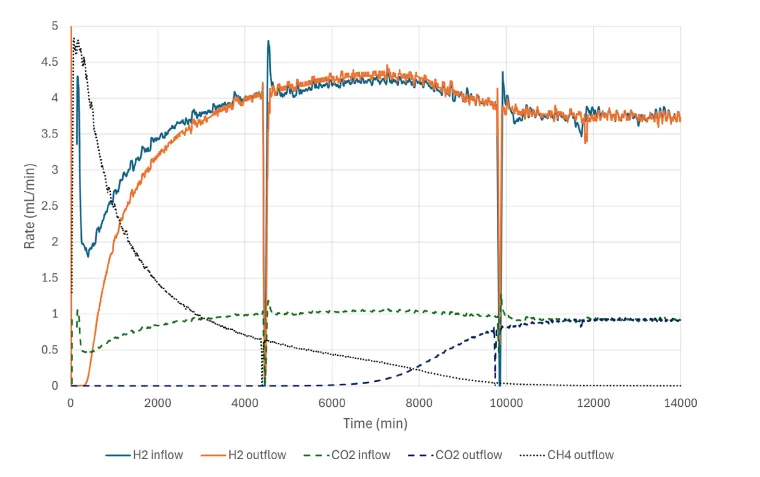

圖 5. 流入和流出速率

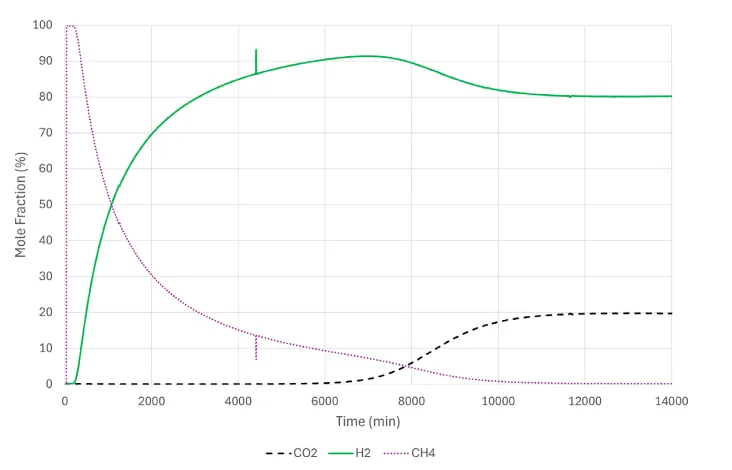

圖 6. 流出摩爾分數

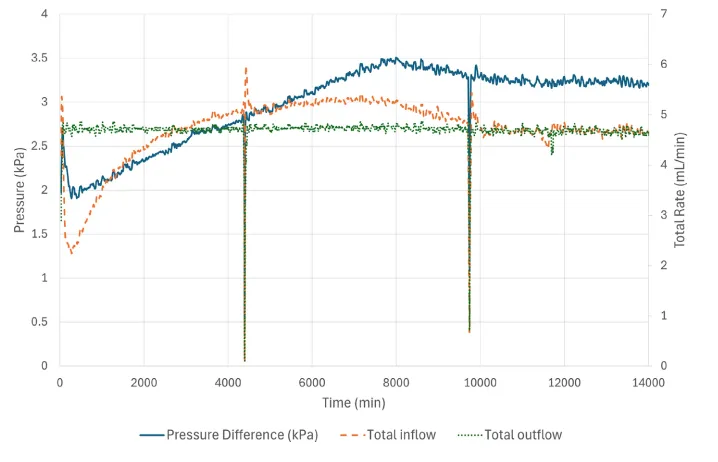

圖 8. 徑向和軸向位移

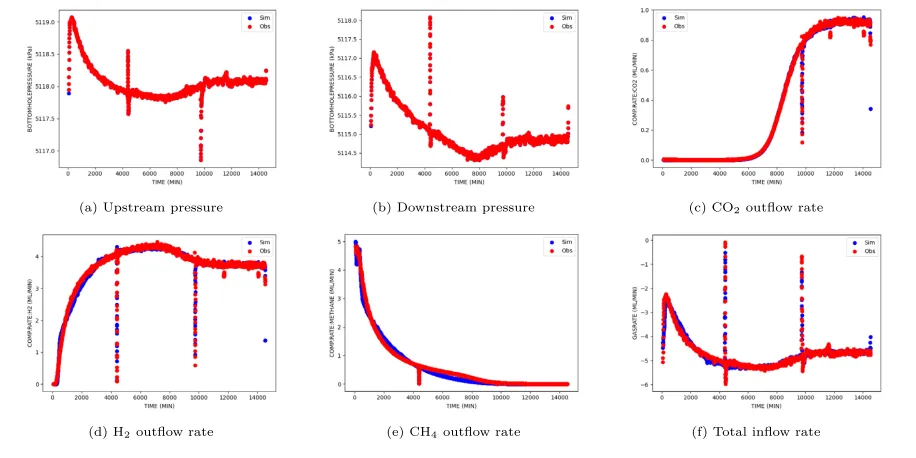

圖 10. 歷史匹配結果-模擬與觀測數據

結論

本研究研究了煤對 H₂、CO₂ 和 CH₄ 氣體混合物的競爭吸附機制,有助於評估煤炭作為大規模低排放制氫過濾系統的潛力。我們對來自 Bowen 盆地的岩心樣本進行了實驗,並使用 SIMEDWin 進行了岩心尺度模擬。這些研究提供了對煤中這些氣體的吸附特性和分離效率的深入了解,並使我們能夠評估現有模型描述這一過程的適用性,並透過歷史匹配推斷煤的性質。我們的實驗和建模研究得出了幾個關鍵結論:

(1) 與 CH₄ 和 CO₂ 相比,煤樣對 H₂ 的親和力明顯較低,顯示其在中低壓下對氫氣的吸附能力有限。

(2) 在存在 CO₂ 和 CH4 的情況下,H₂ 幾乎表現為非吸附性氣體,在岩心驅替試驗中,快速突破發生的時間明顯早於 CO₂。

(3) 值得注意的是,儘管二氧化碳分壓 (1 兆帕) 比 H₂ (4 兆帕) 低,但該系統吸附的二氧化碳體積 (8000 毫升) 比 H₂ (1500 毫升) 大得多;這種混合氣體行為接近於純氣體與煤的相互作用,對 H₂ 的親和力略有下降。

(4) CH4 不妨礙分離過程,並且幾乎所有吸附的 CH₄ 被解吸並被注入的氣體取代,同時 CO₂ 被有效地從 CO₂ 和 H₂ 的混合物中分離出來。

(5) 在 CO₂ 的突破時間,超過 90% 的注入 H₂ 已經通過了煤樣品,顯示有效的 H₂ 回收。

(6) 模擬結果進一步表明,廣泛用於模擬增強煤層氣開採 (ECBM) 過程的模型能夠充分描述 H₂ / CH₄ / CO₂ 混合物的吸附行為,在 CH₄ 速率方面只有微小的偏差。

這項研究強調了透過碳捕獲、利用和儲存來提高化石燃料製氫的可持續性的途徑 (CCUS)。未來的工作應包括經濟分析和調查這種方法的可擴展性,以及探索這些結果對其他類型煤的更廣泛的適用性。此外,將岩心樣本的結果與煤粉樣本的結果進行比較,可以為煤的 H₂ 吸附動力學提供有價值的見解。未來工作的另一個有趣方向可能涉及透過分子動力學模擬研究 H₂ 分子和煤之間的相互作用 (包括在其他氣體存在的情況下)。這將有助於深入了解有利於吸附的因素與阻礙吸附的因素之間的競爭,前者如 H₂ 分子的小尺寸允許更好的移動性,後者如 H₂ 的低極化性、缺乏極性和低可壓縮性。了解這些競爭因素如何影響吸附行為,有助於解釋 H₂ 在煤上的吸附特性。

參考文獻